Anja: «Immer weiter leisten, fast schon manisch»

Anja Wicki ist selbständige Illustratorin und Comic-Zeichnerin. Sowohl das Beobachten und Zeichnen als auch das Gefühl, dass in ihr «irgendetwas anders ist», begleitet die 38-Jährige seit der Kindheit. Schon früh trug Anja eine innere Schwere und Trauer mit sich, die sie selbst nicht verstand. Trotz harmonischer Familie und guten Freundschaften fühlte sie sich oft allein und verloren. «Ich rebellierte zu Hause, wollte am liebsten ausziehen. Als ich das mit 20 dann tat, merkte ich aber, dass ich das Problem mit mir mitnehme. Das machte mich hoffnungslos.» Schon als Teenager bekam Anja die erste Diagnose: Depression. «Das habe ich damals einfach hingenommen», erinnert sie sich, auch wenn sie dieses Wort nie als ganz passend empfand, denn ihre Tiefs und Hochs wechselten sich ständig ab, manchmal mehrmals täglich.

Nach einer Lehre als Polygrafin studierte Anja Illustration an der Luzerner Kunsthochschule. Dort passte sie gut hin, traf Gleichgesinnte, und konnte ihrer Leidenschaft nachgehen. Trotzdem ging es ihr nicht gut, die psychischen Herausforderungen blieben dieselben. «Ich lebte in zwei Welten: Das Studium klappte super, ich setzte Projekte erfolgreich um, hatte eine coole WG, trieb Sport, unternahm viel. Aber kaum war ich alleine zu Hause, kam der totale Zusammenbruch. Ich weinte nur noch, litt an Schlaflosigkeit, war oft suizidal, verletzte mich selbst und ass nicht mehr richtig. Ich fühlte mich so überfordert und verstand einfach nicht, was los war mit mir.» Viele in Anjas Umfeld haben das aber gar nicht mitgekriegt, gegen aussen konnte sie sich gut verstellen und funktionieren. «Ich schämte mich, dachte, das bin doch nicht ich, es muss eine Krankheit sein, die nicht zu mir gehört.»

Heute weiss Anja: Sie ist hochsensibel und neurodivers, und das gehört zu ihr. Erst vor kurzem hat sie die Autismus-Abklärung gemacht – mit nicht ganz eindeutigem Resultat; aber irgendwo auf dem Spektrum sei sie. Es gehe ihr nicht darum, ihr Befinden pathologisieren zu wollen; doch für Anja erklärt dies, warum auf Reizüberflutung häufig Erschöpfungszustände und Zusammenbrüche folgten.

Das Zeichnen war für Anja damals eine wertvolle Ressource zur Verarbeitung. Zugleich beschreibt sie ihren Umgang damit als ungesund. Sie hatte immer viel Disziplin und stürzte sich regelrecht ins Arbeiten. So erreichte sie schon im Studium viel, was ihr plötzlich Ansehen verlieh, das guttat. «Ich fühlte mich ja sozial überhaupt nicht kompatibel und als Person nicht wertvoll, aber meine Arbeit gab mir einen gewissen Wert.» Das hatte auch etwas Trauriges: Anja erlaubte sich kaum mehr Pausen, denn sie musste «das einzig Gute an ihr» aufrechterhalten, immer weiter leisten – «fast schon manisch». Auch zu Beginn ihrer Selbständigkeit funktionierte sie noch so: «Es gab Zeiten, da weinte ich die ganze Nacht und bin dann um 5 Uhr früh ins Atelier – völlig ungesund. Erst wenn ich wieder etwas gezeichnet, geleistet hatte, kam ich wieder in ein besseres Gefühl und konnte endlich etwas schlafen.»

Sich selbständig zu machen war für Anja eher eine logische Konsequenz als eine bewusste Entscheidung. Sie schätzt, dass sie sich die Zeit selbst einteilen, auf ihre Psyche Rücksicht nehmen und zum Beispiel nach einer schlechten Nacht später mit der Arbeit beginnen kann. Auch wenn sie sich heute besser kennt und Strategien gefunden hat, Tiefs besser zu «handeln», bringt die Selbständigkeit als Kreative grosse finanzielle und soziale Unsicherheit mit sich: «Anfangs machst du möglichst alle Aufträge, auch für sehr wenig Geld oder gar unentgeltlich. Und irgendwann kommst du an den Punkt, Aufträge aussuchen oder auch mal was ablehnen zu können».

Die letzten Jahre habe sie je zur Hälfte Auftragsarbeiten und freie Arbeiten gemacht, konnte sich somit bewusst Zeit für freie Projekte nehmen. Es schwinge aber immer die Angst mit: «Was, wenn es mir plötzlich psychisch schlechter geht, wenn ich ein paar Monate arbeitsunfähig wäre?» Mittlerweile könne sie «ganz okay» vom Zeichnen leben. Allerdings lebt Anja sehr sparsam, ohne Pensionskasse oder Taggeldversicherung und mit monatlich schwankenden Einnahmen. Anfangs zahlte sie sich 2’000 Franken im Monat aus, später 2’800. Der offene Umgang mit Zahlen sei ihr wichtig und vermittelt sie auch Studierenden an der Luzerner Kunsthochschule in einem Selbständigkeitskurs. «Den Studierenden soll klar sein, wie die finanzielle Realität aussieht, auch wenn jemand in der Branche als bekannt und erfolgreich gilt. Zwar gibt es gut bezahlte Aufträge, beispielsweise für Versicherungsmagazine, die «super coolen» Aufträge im Kulturbereich seien aber oft schlecht bezahlt. «Und trotzdem denkt man, man darf sich nicht beschweren, es geht ja allen so.» Der ständige Kampf um faire Bezahlung bleibe auch mit jahrelanger Berufserfahrung zermürbend und bei jedem Auftrag seinen Wert neu verhandeln zu müssen, sei psychisch belastend.

Der Alltag als selbständige Kunstschaffende bringt auch viele soziale Herausforderungen mit sich: Netzwerken, sich verkaufen müssen, Veranstaltungen besuchen. «Meine soziale Energie ist sehr begrenzt», sagt Anja. Schon eine Lesung mit Signierstunde oder ein Wochenende voller sozialer Verpflichtungen fordert sie so sehr, dass sie danach viel Erholungszeit braucht – auf eigene Kosten. «Ich muss auf vieles verzichten, damit ich noch funktioniere.» Inzwischen kennt sie sich besser, achtet auf Schlaf, baut Puffer ein – doch es bleibt eine lebenslange Herausforderung.

Trotzdem hat Anja ihre Position als Künstlerin gefunden und gelernt, ihre Andersartigkeit auch als Stärke zu sehen. Ihre von psychischen Herausforderungen begleitete Reise durch das Leben hat sie zu einem Comic verarbeitet. «In Ordnung» ist der versöhnliche Titel. «Obwohl ich es früher nie gewagt hätte, mich so zu definieren, finde ich es mittlerweile schön, sagen zu können, ich bin Künstlerin. Wenn ich etwas schaffen kann, das mir Freude bereitet und andere Leute berührt, ist das eine tolle Erfahrung. Ich bin dankbar dafür, dass meine Leidenschaft so gross ist, dass ich auch nach 10 Stunden Zeichnen noch denken kann, hey, so cool, ich mach noch ein bisschen weiter».

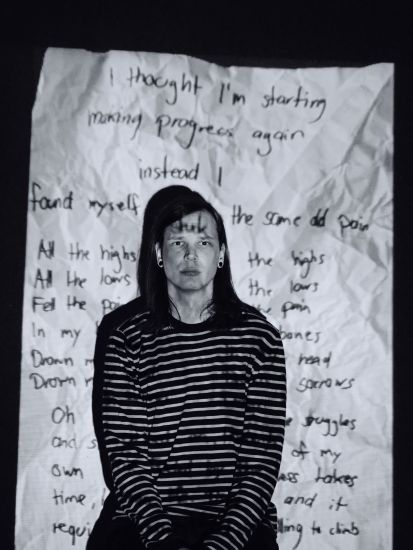

Nik: «Ich versuche, meiner Krankheit einen Arschtritt zu geben!»

Nik Petronijevic spricht nicht gerne über sich selbst. Ein offener Umgang mit seiner Erkrankung ist ihm aber wichtig. Er möchte vermitteln, dass man sich nicht schämen muss, mit einer psychischen Erkrankung zu leben.

Vor rund 8 Jahren hat Nik die Diagnose «ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung» und «mittelschwere Depressionen» erhalten. Der Austausch mit Nik findet draussen in einer ruhigen Ecke des Rosengartens statt, in einem geschlossenen Raum würde er sich nicht wohlfühlen. Nik berichtet ruhig und reflektiert darüber, was seine Erkrankung für seinen Alltag in der Kulturbranche bedeutet. Der 32-Jährige ist in Winterthur aufgewachsen. Er arbeitet beim Rock & Metal Veranstalter Good News Productions im Bereich Marketing, Kommunikation und Booking und seit einem Jahr auch beim Gaswerk im Marketing in einem kleinen Teilzeitpensum. Zudem ist Nik Sänger und Gitarrist der Band ANGER MGMT.

Schon als Kind war Nik ängstlich, was sich in Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen äusserte. Er war mager, entsprach dem in der Familie vorgelebten Männerbild nicht, fühlte sich nie gut genug und «innerlich und äusserlich hässlich». Erst Anfang Zwanzig suchte Nik professionelle Hilfe auf und seine Erkrankung bekam einen offiziellen Namen. Nik fühlt sich wohl mit dem Begriff Erkrankung, denn er wurde krank, wie er sagt «teils wegen inneren Veranlagungen, aber auch durch äussere Umstände, und das darf und soll man auch so benennen, statt zu verharmlosen». Kurz nach der Diagnose sprach er im Podcast eines Freundes das erste Mal öffentlich darüber. Die Reaktionen waren gemischt. Überrascht: «Wow, das hätte ich dir nicht gegeben, du wirkst so locker und offen!» – oder skeptisch: «Schadest du damit nicht deiner Karriere?»

Nach einer für Nik traumatisch verlaufenen Operation verschlimmerten sich die Symptome – Schwindel, Blackouts, Angst vor geschlossenen Räumen. Obwohl physisch alles in Ordnung ist, geht plötzlich gar nichts mehr. Sobald er das Haus verlässt, zur Arbeit oder zum Einkaufen, wird ihm schwarz vor Augen. Trotz der Erkenntnis, dass das mit seiner Angsterkrankung zu tun hat, verbessert sich sein Zustand nicht. Er wurde krankgeschrieben, versuchte wieder zu arbeiten, schaffte es nicht, wurde wieder krankgeschrieben und verlor schliesslich seine Stelle, geriet in eine Abwärtsspirale: Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe, Schamgefühle, einen noch geringeren Selbstwert, Angst und bodenlose Traurigkeit. «Ich hatte Mühe, überhaupt aufzustehen und die einfachsten Dinge zu erledigen.» Gleichzeitig bleibt die Musik Niks Ventil – auch wenn manche ihm vorwarfen, dass er ja auch arbeiten könne, wenn er Musik machen und Konzerte besuchen könne. «Dass ich vorher stundenlang geweint hatte, sah niemand.»

Nach 3 Jahren beim Sozialamt, je 6 Monaten Tagesklinik und Arbeitswiedereingliederung, regelmässiger Gesprächstherapie und der Unterstützung einer psychiatrischen Spitex, die mit ihm einfache Alltagsdinge wie Einkaufen oder sich in ein Auto setzen übt, schaffte Nik den Wiedereinstieg über ein Praktikum bei Good News. Nik erinnert sich an die Worte seines Chefs: «Deine Vergangenheit ist mir egal, solange du zeigst, dass du’s kannst». Das nahm Nik so viel Druck, dass er wieder Leistung erbringen und sich wohlfühlen konnte. Heute ist er 50 Prozent festangestellt und darf flexibel arbeiten, auch von zu Hause aus, wenn es ihm nicht gut geht. «Ich fühle mich verstanden. Das Vertrauen ist da, dass ich mein Bestes gebe. Das macht mich glücklich.»

Dennoch bleibt vieles herausfordernd. «Ich habe immer Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen und traue mir wenig zu, auch mit meiner Band.» Es sind ständig Gedanken da wie: «Warum würde jemand unsere Musik hören und Platten von uns aufnehmen wollen?» Die erste Deutschlandtour sei überwältigend gewesen; kurz vor Tourbeginn sass er weinend da, wollte alles hinschmeissen. Aber durch positive Erfahrungen wachse das Vertrauen: «Ich versuche, mich meinen Ängsten zu stellen, meiner Krankheit einen Arschtritt zu geben!» Die nächste Tour sei dann richtig schön gewesen. Auch wenn Musik und Kreativität Nik helfen, seine Gefühle zu verarbeiten, betont er: «In einer akuten depressiven Phase geht einfach gar nichts.» Manchmal mache es ihn wütend, wenn die Ernsthaftigkeit solcher depressiven oder Angst-Episoden nicht verstanden oder kleingeredet werde.

Obwohl Nik findet, dass in der Kulturbranche viel offener mit dem Thema psychische Gesundheit umgegangen werde als noch vor ein paar Jahren, beobachtet er trotzdem ein Paradox: Zwar werde es gefeiert, dass schwierige Themen in Musikstücken, Texten und Bildern thematisiert werden – aber dass Künstler*innen auch als Individuen darüber sprechen, dass es ihnen nicht gut gehe, dass sie mit den Arbeitsbedingung, dem Druck, dem sie ausgesetzt sind, kämpfen, dass sie vielleicht sogar Konzerte absagen müssen deswegen, das würde trotzdem nicht gerne gesehen. Als Beispiel nennt Nik Amy Winehouse: «Ihre Musik wurde gefeiert, ihr Verhalten verurteilt – dabei ist doch beides roher Ausdruck ein- und derselben Not!»

Auch über die teils harten Arbeitsbedingungen in der Branche werde nicht gerne gesprochen: Unregelmässige Arbeitszeiten, wenig Geld, viel Freiwilligenarbeit, hoher Druck. «Gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist das extrem belastend.» Nik wünscht sich faire Löhne, mehr Förderung, Gleichbehandlung aller Musikrichtungen. «Es braucht ein Umdenken. Künstler*innen investieren so viel – auch emotional. Das sollte anerkannt werden. Ohne Kunst und Kultur wäre das Leben leer», ist er überzeugt. «Gerade die Lockdown-Zeit hat das doch eindrücklich gezeigt!»

Ob er sich selber als Künstler bezeichne? Dazu sei sein Selbstwert zu tief. «Ja, ich spiele in einer Band und singe, aber davon leben tue ich nicht – Job und Hobby vermischen sich, sind beides Teil meiner Identität, aber ich möchte eigentlich einfach als der Mensch gesehen werden, der ich bin, ohne Labels und Kategorien. Auch nicht als ‹der mit der Angsterkrankung›, auch wenn das ebenfalls Teil von mir ist. Ich bin einfach ich – sensibel, empathisch, lustig.»

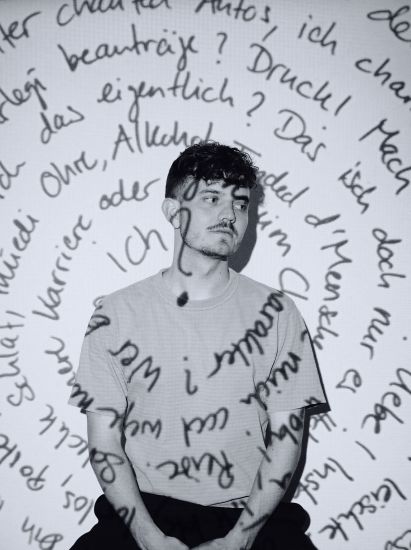

Mattia «Alles rundherum wurde wichtiger als mein Bezug zur Musik.»

Mattia Ferrari ist Berufsmusiker und angehender Psychologe. Als Session-Musiker steht der 28-Jährige Winterthurer regelmässig mit Schweizer Popgrössen auf der Bühne. Mit seiner eigenen Band Mama Jefferson war er auch schon auf Russland-Tournee und wurde 2019 bei Swiss Live Talents als beste Schweizer Live Band (Sparte Rock) gekürt. In seinem Studium der Angewandten Psychologie forscht Mattia zum psychischen Wohlbefinden von Schweizer Popmusiker*innen – ein Thema, das ihm auch persönlich am Herzen liegt.

Mattia ist überzeugt, dass die Umstände und Anforderungen in der Branche für jede*n psychisch belastend sind, auch wenn man noch so resilient ist. Er selbst stellt sich regelmässig die Frage: «Zu welchem Preis kann – oder will – ich in dieser Branche erfolgreich sein?» Er hat zwei Jahre lang von der Musik gelebt, Konzerte vor 20’000 Leuten gespielt – und fühlte sich total ausgelaugt. «Der Stress war so gross, dass ich es nicht mehr geniessen konnte. Alles rundherum wurde wichtiger als mein eigentlicher Bezug zur Musik.» Der Druck, ständig sichtbar und erfolgreich sein zu müssen, habe seine Beziehung zum Musikmachen verändert. «Ich habe mit fünf angefangen, Schlagzeug zu spielen, weil das einfach aus mir rausgekommen ist», erzählt Mattia. Doch je mehr sich alles ums Aussen drehe – um Zahlen, Likes und Reichweite – desto mehr gehe die Verbindung zum Inneren und zur eigenen Kreativität verloren, die es eben bräuchte, um authentisch Kunst zu schaffen.

Kunst, wie fast alles, wird in unserer Gesellschaft am Geldwert gemessen. «Obwohl sich ein individueller kreativer Ausdruck genau dieser (Be)Wertung entzieht», meint Mattia. «Es sollte doch um Ausdruck und Freude gehen!» Aber die Realität sieht anders aus. «Gelten wir als erfolglos, wenn wir mit dem, was wir leidenschaftlich tun, nicht leben können? Wer darf sich überhaupt Musiker*in nennen?» Was nach einer rhetorischen Frage klingen mag, ist es keineswegs. Die Definition von Sonart, dem Berufsverband: Mindestens 50 Prozent des Einkommens oder der investierten Zeit müssen aus der Musik stammen. «Aber was sagt das schon über die Ernsthaftigkeit oder künstlerische Qualität deiner Arbeit aus?», fragt Mattia. «Selbst wenn du alles richtig machst, dein Instrument einwandfrei beherrschst, kämpfst du mit den strukturellen Grenzen der Branche. Der Schweizer Markt ist sehr klein.» Mattia fragt sich zudem: «Wenn ich nebenbei auch unterrichte – bin ich dann einfach Pädagoge und habe als Musiker versagt?» In einer Gesellschaft, in der sich viele über ihren Beruf und finanziellen Erfolg definieren, sind solche Bewertungen besonders belastend. Wenn nur zählt, was sich rechnen lässt, kann ausbleibende Anerkennung in tiefe Selbstzweifel stürzen. Die Realität ist, dass man in der Musikbranche kaum direkten Einfluss auf den eigenen Erfolg hat. «Die Tellerwäscher-Story, dass Erfolg garantiert ist, wenn man nur genug hart dafür arbeitet, stimmt schlichtweg nicht», betont Mattia.

Ohne finanzielle Mittel fehlt es ausserdem an Ressourcen für all das, was Sichtbarkeit bringt – professionelle Social-Media-Arbeit, starker Markenauftritt, hochwertige Produktionen. Und dann müsse man auch noch möglichst schön und ‹fuckable›sein. «Dabei steckst du so viel von deinem innersten Selbst in deine Kunst, dass jede (monetäre) Bewertung des Werks zugleich eine schonungslose Bewertung deiner Person wird.» Die Reduktion auf ein Image kann sich extrem negativ auch auf die resilienteste Psyche auswirken. Mattia sieht in seiner Forschung und seinem eigenen Umfeld, was die negativen Konsequenzen solcher Umstände auf die Psyche sein können und dass nichts daran «cool» ist, ein «leidender Künstler» zu sein. Im Gegenteil, mehr Ruhe und Raum für Schaffensfreude würden für viele zu einem freieren und authentischeren Ausdruck führen.

Heute versucht Mattia, sich seine Beziehung zur Musik zurückzuerobern. Als Session-Musiker wirkt er als Dienstleister und setzt die Vision von anderen um. Mit der eigenen Band aber übt er seine Leidenschaft aus. Musik soll wieder das sein, was sie früher war: pure Freude, ein Zustand der Freiheit. Doch dafür braucht es Ruhe – und genau diese fehlt in einer Branche, die keine Pausen kennt, und in der «sich alle um die wenigen Brotkrümel streiten müssen». So steht am Schluss wieder die Frage im Raum: Muss Kunst zwingend auch monetär erfolgreich sein? «Die ehrlichste Ausdrucksweise ist nicht die, die am meisten Geld bringt», ist Mattia überzeugt. Vielleicht liegt die reinste Form von Kunst im zweckfreien Schaffen, sich selbst zu erlauben, einfach zu machen, ohne klare Absicht. Und trotzdem gilt es, sich in der Branche irgendwie über Wasser zu halten und dabei gesund zu bleiben. Dabei gäbe es eigentlich genug Geld, findet Mattia – nur nicht dort, wo es gebraucht wird. «In unserer Gesellschaft müsste es doch möglich sein, dass man einen Job macht, der Freude bringt. Ich bin am produktivsten, wenn es mir gut geht.»

SABINA DIETHELM

ist Fotografierende und Schreibende aus Winterthur.