Zwischen Verdichtung und Lebensqualität

Wohnraum, Infrastruktur und Gewerbe beanspruchen in urbanen Zentren immer mehr Platz, Freiräume und soziale Vielfalt gehen verloren. Grünflächen weichen der Versiegelung, Mieten steigen, öffentliche Plätze schrumpfen und Kulturbetriebe werden an den Stadtrand verdrängt. Alternative Wohnformen, Ateliers und Clubs geraten zunehmend unter Druck: Nach Sanierungen oder Neubauten bleibt für sie oft kein Raum. So scheitern viele kreative Projekte bereits an der Standortsuche. Eine solche Form der Verdichtung, die soziale, ökologische und kulturelle Vielfalt bedroht, wünscht sich wohl niemand. Doch oft fehlt die Weitsicht über kurzfristige wirtschaftliche Interessen hinaus. Der dänische Architekt und Stadtplaner Jan Gehl, der sein Lebenswerk der Erforschung menschengerechter Stadtplanung widmete, plädiert dann auch dafür, eine Stadt danach zu beurteilen, wie gut sie für ihre Bewohner*innen funktioniere – und nicht nach ihrem architektonischen oder Grundstückswert. Denn: «Unternehmen kommen heutzutage an die Orte, an denen Menschen sich wohlfühlen – nicht umgekehrt.»

Klar ist, wie eine Stadt gebaut wird, prägt die Art und Weise, wie und was in ihr gelebt wird. Oder wie Gehl es formuliert: «Wir formen Städte und sie formen uns.» Denn Architektur und Stadtplanung haben das Potenzial, kulturelle Begegnungsorte zu schaffen und das gesellschaftliche und ökologische Zusammenleben nachhaltig zu prägen. Wie genau das passieren soll, darüber haben sich schon viele Architekt*innen und Städteplaner*innen den Kopf zerbrochen.

Dabei entstanden mitunter skurrile Ideen wie Buckminster Fullers «Cloud Nine» aus den 1960er-Jahren: eine Vision riesiger, schwebender Kugelstädte, die der Überpopulation entgegenwirken sollten. Dank ultraleichter Materialien würden sie durch ihre eigene Wärme in der Luft schweben und könnten Millionen Menschen beherbergen und über ganze Ozeane oder Wüsten hinwegziehen. Solche Ideen sind bis jetzt fantastische Visionen geblieben. Andere architektonische Visionen wurden zumindest ansatzweise umgesetzt und lassen eine inklusivere und nachhaltigere Form von Verdichtung erahnen.

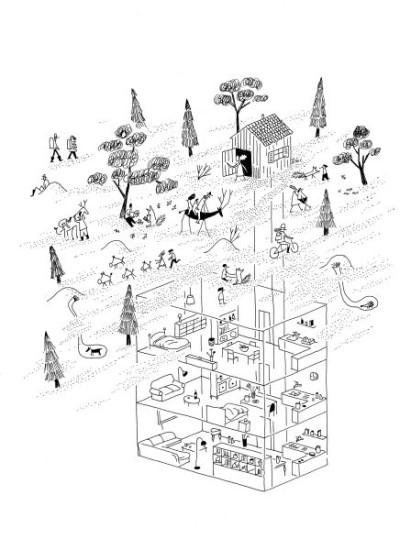

Ein konkretes Beispiel für die Umsetzung eines visionären Konzepts ist Le Corbusiers «Unité d'Habitation» in Marseille. Le Corbusiers Vision der vertikalen Stadt basierte auf der Idee, das gesamte städtische Leben in grossen, funktionalen Hochhäusern zu konzentrieren, während der Verkehr strikt getrennt auf den unteren Ebenen oder separaten Strassen verlaufen würde. Ausgehend davon schauen wir uns an, wie es möglich wäre, in einer verdichteten Stadt den Flächenverbrauch zu minimieren und gleichzeitig Räume für Menschen, Natur und Kultur zu erhalten respektive neu zu denken. Dabei geht es um Konzepte wie «Sharing Spaces», Hallenwohnen oder vertikale Wälder. Gibt es Beispiele dafür in der Schweiz und welche davon sind auch in Winterthur zu finden?

Le Corbusier und die vertikale Stadt

Zwischen 1947 und 1952 wurde in Marseille Le Corbusiers «Unité d'Habitation» erbaut, die umgangssprachlich auch «Wohnmaschine» genannt wird. Auf ihren 18 Stockwerken verteilen sich 337 modulare Wohneinheiten, die wie Bausteine nach einem einheitlichen, standardisierten Bauprinzip gestaltet sind. Das Ziel des Architekten bestand darin, innerhalb eines einzigen Gebäudes eine autarke sowie funktionale Gemeinschaft zu schaffen. Der imposante Wohnkomplex vereint Wohnen, Arbeiten, Handel und Freizeit und umfasst viele gemeinschaftlich nutzbare Bereiche: In den oberen Etagen befinden sich Geschäfte, ein kleines Hotel sowie auf der begrünten Dachterrasse ein Kindergarten, ein Freilufttheater und eine Sporthalle. Die Bereiche sind nicht nur für die Anwohner*innen zugänglich, sondern auch für die Öffentlichkeit.

Dieser Bauweise lag Le Corbusiers Idee zugrunde, dass Wohnen mehr als nur ein privater Rückzugsort sein sollte. Seine Vision von der vertikalen Stadt zielte darauf ab, der zunehmenden Vereinzelung in den Städten entgegenzuwirken. Da diese Art von Bauwerk unterschiedliche Lebensbereiche wie etwa Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit miteinander verbindet, spricht man von einem «urbanen Hybridmodell». So werden Wohnhochhäuser nicht nur als reine Wohnräume betrachtet, sondern um kulturelle und kreative Einrichtungen wie Theater, Ateliers oder Werkstätten erweitert. Der Wohnort wird zu einem lebendigen Zentrum – einem Ort, an dem Menschen nicht nur wohnen, sondern sich austauschen, Kultur erleben und ein starkes Gemeinschaftsgefühl entwickeln.

Sharing Spaces

Das Konzept der Sharing Spaces geht einen Schritt weiter als das «urbane Hybridmodell», indem es die gemeinschaftliche Nutzung der Räume selbst fördert. Ob in Co-Living- und Co-Working-Spaces oder gemeinschaftlichen Gärten – Bewohner*innen teilen Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereiche, um sie ressourceneffizienter zu nutzen. Dadurch entsteht nicht nur ein nachhaltigerer Lebensstil, sondern auch ein engeres soziales Netzwerk. Genossenschaften stellen abgeschwächte Formen des Sharing-Spaces-Modells dar. Sie ermöglichen den Mieter*innen durch gemeinschaftliche Struktur und wirtschaftliche Selbstverwaltung Mitbestimmung über die Nutzung und Entwicklung der Immobilie. Der Fokus liegt hier auf (langfristiger) sozialer Durchmischung, bezahlbarem Wohnraum und nachhaltiger Quartiergestaltung.

Ein Beispiel für die Umsetzung eines hybriden städtischen Konzepts mit Sharing-Spaces-Anteilen in Winterthur ist das Hobelwerk Areal unmittelbar beim Bahnhof Oberwinterthur. Die 180 Wohnungen wurden von der Baugenossenschaft «mehr als wohnen» realisiert und bieten verteilt auf fünf Häuser einen Mix aus traditionellen und innovativen Wohnformen. Neben klassischen 1,5- bis 6,5-Zimmer-Wohnungen gibt es Micro-Co-Living-Studios, Clusterwohnungen und Atelierwohnungen. Eines der Häuser besteht vollständig aus Micro-Co-Living-Einheiten, die über ein bis zwei Zimmer mit eigener Küche verfügen und sich in der Mitte drei Gemeinschaftsräume über mehrere Geschosse teilen.

Die Clusterwohnungen sind geeignet für Gross-WGs. Jede*r darin hat ein privates Zimmer mit eigenem Bad und nutzt, zusammen mit den anderen, Küche und Stube. Atelierwohnungen kombinieren Wohnraum mit angeschlossenen Ateliers und richten sich laut «mehr als wohnen» an Kunst- und Kulturschaffende mit kleinem Budget. Zusätzliche Gewerbeflächen, eine renovierte Hobelwerkhalle und ein grosser offener Platz – sogenannte Allmenden – schaffen Raum für gemeinschaftliches Leben und Arbeiten.

Hallenwohnen

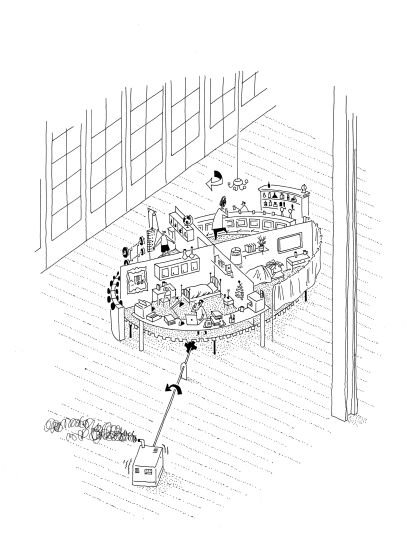

Während in den bisherigen Beispielen etwa Architekt*innen die Raumaufteilung vorgeben, kann sie im Hallenwohnen von den Bewohnenden selbst gebaut werden. Diese sind sehr klein gehalten, während der Rest der Halle gemeinsam genutzt wird. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das ebenfalls von der Genossenschaft Kalkbreite initiierte «Projekt Zollhaus» in Zürich. Neben (Hallen-)Wohnungen umfasst es Gewerberäume, Gastronomie, ein Guesthouse, Büros, einen Kindergarten und einen Theatersaal.

Das Konzept der in den Wohnungsbau integrierten Hallen wurde gemeinsam mit Mätti Wüthrich und Eva Maria Küpfer entwickelt, die als Urgesteine des Hallenwohnens gelten. Mit ihrem Kollektiv «zurwollke», das die mit 275 Quadratmetern grösste Halle im «Zollhaus» mietet, zeigen sie auf, wie flexibel diese radikale Wohnform sein kann. Jeder Person des Kollektivs stehen 9 oder 18 Quadratmeter in Form eines mobilen Wohnturms zur Verfügung. Diese besitzen dank der Raumhöhe von über vier Metern eine zweite Wohnebene und wurden von den Bewohnenden individuell mit unterschiedlichen Materialien gestaltet. Während Küche und einige Nasszellen fest installiert sind, können die Türme jederzeit umgestellt werden. So kann der Raum effizient genutzt werden und sich an veränderte Bedürfnisse anpassen.

Vertikale Wälder

Neben funktionaler Vielfalt, gemeinschaftlicher Raumnutzung und der Integration von Kultur spielt auch die Begrünung von Hochhäusern eine wichtige Rolle im Konzept der vertikalen Stadt: Sie kann trotz Verdichtung das Mikroklima verbessern, CO₂ binden, Biodiversität fördern und somit die Lebensqualität steigern. Sie bietet der Natur also auch im engen urbanen Zentrum Platz. Ein solches Vorzeigeprojekt ist der «Bosco Verticale» in Mailand von Stefano Boeri Architetti: Zwei Türme mit insgesamt 800 Bäumen und 20'000 Pflanzen bilden einen vertikalen Wald. Das Konzept wurde bis 2024 weltweit neunmal umgesetzt, darunter in Eindhoven und Nanjing. In Lausanne ist mit dem «Tour des Cèdres» ein weiteres Projekt geplant, doch fast 140 Einsprachen verzögern den Bau. Kritiker bemängeln den übermässigen Einsatz von Beton zur Unterstützung der Vegetation sowie den hohen Wasserverbrauch der Pflanzen.

Bereits gebaut ist dagegen der «Garden Tower» in Wabern bei Bern. Das 53 Meter hohe Gebäude der Buchner Bründler Architekten bietet 45 Wohnungen mit grosszügigen Balkonen und auskragenden Betonplatten. Ein Edelstahlseilnetz umspannt den Turm, fungiert als Absturzsicherung und dient zugleich als Rankhilfe für Kletterpflanzen, die CO₂ absorbieren und Schatten spenden. Eine automatische Bewässerungsanlage sorgt für nachhaltiges Wachstum, während die Lichtöffnungen der polygonalen Architektur eine gleichmässige Begrünung sicherstellen.

Auch in Zürich gibt es einige Begrünungsprojekte, etwa das Turmgebäude des Stadtspitals Triemli, wo über 16 Stockwerke 4600 Pflanzen von rund 100 Arten zur Biodiversität beitragen. Das ist nicht verwunderlich, fördert doch die Stadt Zürich seit 2022 Fassadenbegrünungen mit kostenloser Beratung und eine Übernahme von bis zu 50 Prozent der Kosten. Und seit 2020 ermöglicht ein Kantonsratsbeschluss sogar höhere Bauten durch vertikale Begrünung.

So weit ist Winterthur noch nicht. Die Stadt schreibt zwar die Begrünung von nicht als Terrassen genutzten Flachdächern vor und berät Bauherrschaften bei Umbau- oder Neubauvorhaben zu Begrünungsmöglichkeiten. Und im Auftrag des Parlaments überprüft die Stadt zurzeit, an welchen der rund 350 Gebäude in städtischer Hand vertikale Begrünungen möglich wären, aber eine gezielte Förderungsstrategie wie die Stadt Zürich verfolgt sie nicht.

In Winterthur sind wandgebundene Fassadenbegrünungen deshalb auch noch weitgehend unbekannt. Bei dieser Methode wachsen Pflanzen in Trögen, die direkt in die Fassade eingebaut werden. Verbreiteter ist die pflegeleichtere, bodengebundene Variante, bei der Pflanzen mit Rankhilfen an der Fassade emporwachsen – zu sehen etwa auf dem Lagerplatz. Ein aktuelles Beispiel ist das Einkaufszentrum Neuwiesen, das im letzten Sommer Schlingpflanzen setzte, die in den nächsten Jahren einen 450 Quadratmeter grossen grünen Teppich bilden sollen.

Lebenswerte Städte

Das Wachstum der Städte geht weltweit ungebremst weiter – auch in Winterthur, wo die Einwohnerzahl seit 25 Jahren kontinuierlich steigt. Heute leben fast 120'000 Menschen in der Stadt, bis 2040 sollen es bis zu 135'000 sein, zehn Jahre später bereits 155'000.

Wie wir an den aufgeführten Beispielen gesehen haben, müssen wachsende Einwohnerzahlen nicht zwangsläufig den Verlust von Lebensqualität bedeuten. Vielmehr bieten sie die Chance, Städte neu zu denken. Durch innovative Konzepte wie urbane Hybridmodelle, Sharing Spaces, Hallenwohnen und vertikale Begrünung kann eine Verdichtung entstehen, die sozialen Austausch fördert, Freiräume bewahrt und nachhaltiges Bauen vorantreibt.

Damit diese Visionen Wirklichkeit werden, braucht es jedoch mehr als nur mutige Ideen. Politische Unterstützung, angepasste Baugesetze sowie eine breite gesellschaftliche Akzeptanz sind essenziell, um zukunftsfähige urbane Konzepte zu realisieren. Ziel bleibt eine Stadt, die nicht nur effizient, sondern vor allem lebenswert ist.

IVANA FRIGO

arbeitet in der Kulturförderung und ist Kuratorin bei den Kurzfilmtagen. Sie liebt dystopische Filme, weil sie findet, dass jede gute Dystopie ein Stück Wahrheit über unsere Gegenwart erzählt.

ANNA KATINKA BERGER

ist Redakteurin beim Coucou. Sie denkt am liebsten auf dem Lagerplatz darüber nach, wie eine Stadtplanung aussehen kann, die Menschen dazu einlädt, sich aktiv am Stadt leben zu beteiligen und einander zu begegnen.

TIZIAN MERLETTI

ist freischaffender Illustrator. Er lebt und arbeitet in Turin.